パートで働く多くの方が、「年収106万円の壁」という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。「もう少し働きたいけど、106万円を超えると手取りが減って損するかも…」と、勤務時間を調整している方も少なくないはずです。

実は今、この「106万円の壁」が、政府の制度改正によって大きく変わろうとしています。背景にあるのは、深刻な人手不足や最低賃金の上昇です。

これまでの制度が、かえって「働きたいのに働けない」状況を生み出しているため、働き控えを解消する狙いから、政府は2026年10月を目処に「106万円の壁」の撤廃を決定しました。

この記事では、社会保険労務士の監修のもと「106万円の壁」の基本的な仕組みから、制度改正による今後の影響、そして損をしない働き方の選択肢まで、最新情報を交えながらわかりやすく解説します。

複雑な制度を正しく理解し、自分に合った働き方を見つけるヒントになれば嬉しいです。

この記事でわかること

- ・「106万円の壁」とは何か、103万円・130万円の壁との違いをわかりやすく解説

- ・壁を超えると本当に「損」なのか?手取り額への影響と、将来もらえる年金が増えるメリットを比較

- ・【最新動向】政府が検討している「106万円の壁」撤廃はいつから?

- ・扶養内で働くか、扶養を外れるか。自分に合った働き方を見つけるための判断ポイント

この記事の監修者

遠藤良介(社会保険労務士)

Reメンバー労務オフィス 代表

大学卒業後、営業、地方公務員、大手飲食チェーンの店長・マネージャー職など多彩な業界・職種を経験。 現場で人材マネジメントの重要性を痛感し、社会保険労務士を志す。 社労士事務所勤務中に国家試験に合格し、2021年に愛知県でReメンバー労務オフィスを開業登録。 製造業からサービス業まで幅広い顧問先の労務課題に向き合い、 「会社と従業員を、笑顔に」をモットーに採用・定着支援、就業規則整備、労務トラブル未然防止などに奔走している。

- はじめに|なぜ「106万円の壁」が注目されているのか

- 106万円の壁とは?基礎からわかりやすく解説

- 103万・106万・130万の壁の違い

- 106万円を超えるとどうなる?損か得かの実態

- 制度の見直し・撤廃の最新動向

- 損しない働き方の選択肢【専門家アドバイス】

- よくある質問(FAQ)

- まとめ|106万円の壁を正しく理解して自分に合った働き方を

シフト表作成を自動化したい方へ

はじめに|なぜ「106万円の壁」が注目されているのか

「106万円の壁」という言葉がニュースや新聞で頻繁に取り上げられ、大きな注目を集めています。その背景には、私たちの働き方や手取り額に直接関わる、政府の制度改正の動きがあるからです。

現在、パートで働く多くの方が「年収が106万円を超えると社会保険料の負担で手取りが減ってしまう」という懸念を抱いています。そのため「働き損」を避けるために、年末になると勤務時間を調整するなどの「働き控え」を選択してきました。

しかし、深刻な人手不足や最低賃金の上昇といった社会の変化を受け、政府はこの「年収の壁」を問題視しました。対策として導入されたのが厚生労働省の「年収の壁・支援強化パッケージ」です。

これは、働き手が気兼ねなく働ける環境を作るため、企業が従業員の保険料負担を軽減する手当を支給した場合に、助成金が支払われるといった支援策です。

さらに、将来的には「106万円」という年収要件そのものを撤廃する議論も進んでいます。こうした制度の見直しが活発化したことで、パートタイマーの方にとって「106万円の壁」は、今後の働き方を考える上で、見過ごせないキーワードになっているのです。

106万円の壁とは?基礎からわかりやすく解説

「106万円の壁」とは、パートやアルバイトで働く方が特に意識すべき年収の目安です。この金額を境に、社会保険への加入義務が生じ、働き方や手取り収入に影響が出ます。

ここでは、この「壁」がなぜ存在するのか、どのような条件で適用されるのか、そして誰に影響があるのかを、基本的なポイントに絞ってわかりやすく解説していきます。

「壁」と呼ばれる理由|社会保険料で手取りが減る仕組み

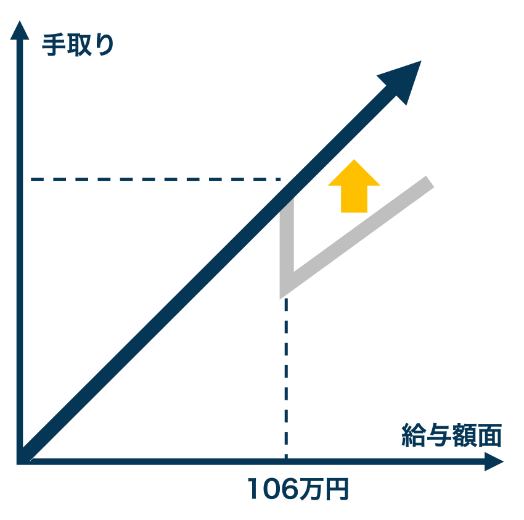

「106万円」が「壁」と呼ばれるのは、年収がこのラインを超えると、配偶者の扶養を外れて自分で社会保険に加入する必要が出てくるためです。社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料が給与から天引きされます。

例えば、年収が105万円から107万円に増えたとしても、社会保険料の負担分が差し引かれることで、結果的に手取り収入が減ってしまうのです。この一時的な手取りの減少が、多くの方にとって働き方を考える上での大きな節目、つまり「壁」となっています。

2025年に適用される条件(週20時間以上など)

「106万円の壁」が適用され、社会保険への加入義務が生じるのは、以下のすべてを満たす方です。

・勤務先の従業員数が51人以上

・週の所定労働時間が20時間以上

・月額の賃金が8万8,000円以上(年収約106万円)

・雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれる

・学生ではないこと(※夜間学生や休学中の場合は対象)

自分に当てはまっていないかを確認してみてください。

誰に影響するのか(パート・アルバイト・主婦層)

「106万円の壁」は、特に配偶者の扶養内で働きたいと考えている主婦(主夫)層に大きな影響を与えます。世帯収入が下がらないように、この壁を意識して働き方を調整している方が多いのです。

また、フリーターなど非正規雇用で働く方も、上記の条件に当てはまれば対象となります。一方で、正社員として既に社会保険に加入している方や、従業員数50人以下の企業で働く方、昼間の学生などは、直接的な影響は受けません。

まずは自分の働き方が、条件に当てはまるかを確認してみましょう。

関連記事:雇用保険・労災保険について解説!シフト勤務におけるこれらの労働保険の加入条件とは?

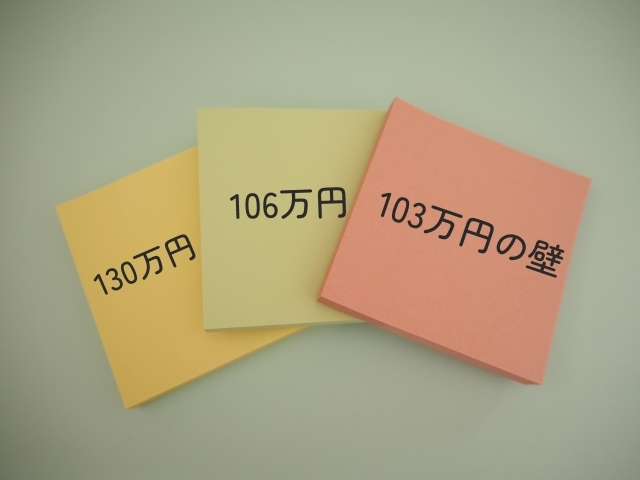

103万・106万・130万の壁の違い

「年収の壁」と一言でいっても、実は「103万円」「106万円」「130万円」と複数の種類があり、それぞれ意味合いが全く異なります。「税金」と「社会保険」という2つの異なる制度が関係しているため、少し複雑に感じられるかもしれません。

ここでは、それぞれの「壁」がどのような意味を持つのかをわかりやすく解説し、一覧表でその違いを整理してみましょう。

このように、影響を受ける範囲や家計への負担が大きく変わってきます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

103万円の壁|配偶者控除との関係

「103万円の壁」は、主に「税金」に関わるボーダーラインでしたが、2025年の税制改正により、この基準は大きく変わる点に注意が必要です。

これまで、パート収入が年間103万円を超えると、所得税が発生していました。しかし、今回の改正で給与所得控除が65万円と基礎控除が95万円に引き上げられ、所得税がかかり始める年収の壁は実質的に160万円となります。

さらに、配偶者がいる場合、これまで年収150万円まで満額適用されていた「配偶者特別控除」の基準も同様に160万円まで引き上げられました。

以前は複数の壁が存在し複雑でしたが、今回の改正で所得税に関する「年収の壁」は160万円に一本化され、より分かりやすくなるといえるでしょう。

ただし「106万円」「130万円」の社会保険の壁は、国会で議論中ではありますが、今のところ従前どおりです。

関連記事:年収103万円以下のアルバイトでも源泉徴収票は必要?

106万円の壁|社会保険加入の条件

「106万円の壁」は、健康保険と厚生年金といった「社会保険」への加入義務が生じる年収の基準です。この「壁」が適用されるのは、以下のすべての条件を満たす場合です。

・週の所定労働時間が20時間以上であること

・月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円以上)であること

・2ヶ月を超える雇用の見込みがあること

・勤務先の従業員が常時51人以上であること

これらの条件に合致すると、自分で社会保険料を負担することになります。

関連記事:社会保険や国民健康保険について解説!シフト勤務の場合に加入は必要?それぞれの保険の違いとは

130万円の壁|扶養から外れる基準

130万円の壁は、こちらも社会保険に関するものですが、こちらは働き方や会社の規模に関わらず、すべての人が対象となる最終的な壁です。年収が130万円を超えると、配偶者の健康保険や厚生年金の「扶養」から自動的に外れることになります。

その際、自分の勤務先が「社会保険適用事業所」であれば、原則として勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入します。一方で、勤務先が適用事業所ではない、といった場合に、お住まいの市区町村で国民健康保険と国民年金への加入手続きを行う必要があります。

一般的に、国民健康保険と国民年金の保険料は全額自己負担となるため、手取り額への影響が最も大きい壁といえるでしょう。

106万円を超えるとどうなる?損か得かの実態

「106万円の壁」を超えると、社会保険に加入することになりますが、一概に「損」とは言えません。短期的には手取り額の減少というデメリットがあります。

一方で、長期的に見れば、将来の安心につながる点がメリットです。ここでは、壁を超えた場合に起こる変化を具体的な数字で見ていきながら、本当に「損」なのか「得」なのかを見ていきましょう。

自分のライフプランと照らし合わせながら、最適な選択を考えるきっかけにしてください。

関連記事:どのように変わる?2024年10月からの扶養内で勤務するパートの方の働き方について

社会保険料が発生して手取りが減るケース

年収が106万円の壁を超え、社会保険への加入条件を満たしてしまうと、健康保険料と厚生年金保険料が給与から天引きされます。例えば、月給8.8万円(年収105.6万円)で社会保険に加入しない場合、手取りはほぼ8.8万円です。

しかし、少し頑張って月給9万円(年収108万円)になったとしましょう。社会保険に加入しなければならないため、約15%が社会保険料として差し引かれます。この場合、月額約1.3万円が保険料として引かれ、手取りは約7.7万円に減ってしまうのです。

このように、年収が増えたのに手取りが減ってしまう期間が発生するため、「働き損」と感じてしまう方も少なくありません。

将来の年金受給額が増えるメリット

短期的に見ると手取りが減ってしまう社会保険への加入ですが、将来に目を向けると大きなメリットがあります。最大の利点は、将来受け取る年金が手厚くなることです。

厚生年金に加入すれば、これまで国民年金(基礎年金)のみだった年金が「国民年金+厚生年金」の2階建てになります。例えば、月収8.8万円で10年間厚生年金に加入した場合、将来の年金額は年間約5.8万円も増額される計算です。

【計算の根拠】

厚生年金は「報酬比例部分」といって、給料(標準報酬月額)に応じて将来の年金額が決まります。

根拠となる計算式

年金額=平均標準報酬月額×0.005481×加入年数

※0.005481は「年金の乗率(係数)」です(2025年現在の数値)

・月収(標準報酬月額):88,000円

・加入期間:10年

これをもとに計算すると、以下のようになります。

88,000円×0.005481×10年=約4,823円

10年間、月収8.8万円で厚生年金に入っていると、将来の年金が、1ヶ月あたり約4,823円増えます。

1年だと、4,823円×12ヶ月=約57,876円

つまり「10年間の加入」で、約5.8万円の年金が増えるイメージです。

さらに、国民健康保険にはない手厚い保障を受けられるのも大きな安心材料です。例えば、病気やケガで働けなくなった場合には給与の約3分の2が支給される「傷病手当金」があり、産休中には「出産手当金」も支給されます。

「106万超えても大丈夫」なケース

「106万円の壁」という言葉を聞くと、誰もが社会保険に加入して手取りが減ると思いがちですが、実はそうでないケースも多々あります。まず、社会保険の加入条件に当てはまらない場合は、106万円を超えても社会保険料の負担は発生しません。

例えば、勤務先の従業員が常時50人以下である場合や、週の労働時間が20時間未満である場合などが該当します。また、106万円の計算には、交通費や残業代、ボーナスなどは含まれないため、基本給がこの基準を下回っていれば問題ありません。

加えて、政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」として、企業が従業員の社会保険料負担を軽減するための助成金制度を設けるなど、働き損を防ぐための対策を進めています。まずは自分の働き方や勤務先の状況を確認しましょう。

もし不明な点があれば、会社の担当者や社会保険労務士などの専門家に相談してみることが大切です。

制度の見直し・撤廃の最新動向

「年収の壁」をめぐる状況は、ここ数年で大きく変化しました。特に、深刻化する人手不足や最低賃金の上昇といった社会情勢が背景にあります。これを受け、政府は働き控えの原因となっている制度の見直しを本格化させているのです。

パートで働く方にとっては、今後の働き方を左右する重要なニュースが続いていますので、最新の動向をしっかりと押さえておきましょう。ここでは、特に注目度の高い動きを中心に、制度改正の最前線を解説します。

政府が検討している「106万円の壁」撤廃案

これまで多くのパートタイマーの働き方を左右してきた「106万円の壁」ですが、政府は2026年10月を目処に、この壁を撤廃する方針を固めました。社会保険の加入要件のひとつである「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」という収入要件がなくなる予定です。

この改正には、時給が上がることで意図せず年収が106万円を超えてしまい、かえって働き控えにつながるという矛盾を解消する狙いがあります。

「130万円の壁」もなくなる?導入時期の予測

「106万円の壁」の撤廃が具体化する一方で、もうひとつの大きな壁である「130万円の壁」については、当面存続する見込みです。こちらは配偶者の扶養から外れる基準であり、撤廃すると国民皆保険制度の根幹に関わるため、議論はより慎重に進められています。

ただし、政府の人手不足対策により、一時的な収入増であれば、事業主が証明することで、引き続き配偶者の扶養に入り続けることが可能になりました。(年収の壁・支援強化パッケージ)

このように「130万円の壁」についても柔軟な対応を始めています。完全な撤廃時期は未定ですが、今後も段階的な見直しが進む可能性があるでしょう。

制度改正が実現した場合の影響

「106万円の壁」が撤廃されると、パートで働く方の社会保険加入の基準が変わります。収入額ではなく、「週の所定労働時間が20時間以上」といった他の要件で判断されることになるのです。

これまでのように年収を気にしてシフトを減らす必要がなくなり、より柔軟に働けるようになるでしょう。企業にとっては人手不足の解消につながります。

一方、働く側にとっては社会保険に加入することで将来の年金が増えたり、手厚い医療保障を受けられたりといったメリットがあるのです。

ただし、短時間勤務でも社会保険料の負担が発生するため、一時的に手取りが減る可能性も考慮しておく必要があるでしょう。

損しない働き方の選択肢【専門家アドバイス】

「106万円の壁」をめぐる制度は変わりつつありますが、最終的にどのような働き方が自分にとって最適なのか、迷う方も多いでしょう。

ここでは、自分のライフスタイルやキャリアプランに合わせて、どのように働き方を選び、収入を調整していくべきか、専門家からの視点も交えながら具体的にアドバイスします。

扶養内で働くメリット・デメリット

これまで通り、配偶者の扶養内で働くことを選ぶ場合、最大のメリットは社会保険料の負担がなく、働いた分がほぼそのまま手取り収入になる点です。世帯全体で見ても、保険料の支出を抑えられるため、家計管理がしやすいと感じる方も多いでしょう。

一方、デメリットもあります。常に年収の壁を意識して勤務時間を調整する必要があるため、「もっと働きたい」という意欲が生まれにくくなり、キャリアアップにつながりにくいのです。また、将来受け取る年金は国民年金のみとなるため、老後の備えとしては手薄になる可能性も考慮しておかなければなりません。

扶養を外れてしっかり働く選択肢

「106万円の壁」を意識せずに、自分のキャリアアップや収入増を目指してしっかり働くことも、選択肢のひとつです。一時的に社会保険料の負担が増えて手取りが減る期間はありますが、それ以上のメリットが期待できます。

例えば、社会保険に加入すれば、将来の年金受給額が増え、老後の生活設計がより安定します。また、傷病手当金や出産手当金といった手厚い保障も受けられるため、もしもの時に安心です。

さらに、扶養の枠にとらわれずに働くことで、スキルアップやキャリアアップの機会が広がり、より高い収入を目指せる可能性も高まります。長く働き続けたいと考えている方にとっては、自分の市場価値を高め、経済的に自立するためのステップとなるでしょう。

損しないための収入調整とキャリア設計

「106万円の壁」で損をしないためには、単に年収を抑えるだけでなく、賢く収入を調整したり、長期的な視点でキャリアを考えたりすることが欠かせません。

まずは、自分の年収や労働時間がどの「壁」に該当するのかを正確に把握しましょう。勤務先の社会保険加入条件も確認してみてください。

もし、少しの調整で手取りが減る「働き損」ゾーンに入ってしまいそうなら、思い切って働き方を変えるのも一つの方法です。さらに収入を増やし、社会保険料の負担を上回る手取りを目指しましょう。

また、政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」の助成金などを活用できるか、勤務先に確認してみるのも良いでしょう。

さらに、将来を見据えて、専門スキルの習得や、資格取得を目指せば、より高収入の仕事に就き、年収の壁を気にせず働ける環境を築くことも可能です。このように、長期的な視点で自分の働き方やキャリアを考えることが、結果的に「損しない」ための最善策と言えます。

よくある質問(FAQ)

「106万円の壁」については、個別の状況によって判断が分かれることも多く、多くの質問が寄せられます。ここでは、特に多くの方が疑問に思う点について、Q&A形式でわかりやすくお答えします。

自分のケースに当てはめながら、疑問の解消にお役立てください。

106万円を1円でも超えるとすぐに社会保険料がかかる?

いいえ、年間の収入が106万円を1円でも超えたからといって、すぐに社会保険の加入対象になるわけではありません。社会保険の加入は、年収そのものではなく「月額賃金が8万8,000円以上」という基準で判断されます。

年収106万円というのは、この月額8万8,000円を年収に換算した目安の金額です。そのため、特定の月だけ残業などで収入が増え、一時的に8万8,000円を超えたとしても、継続的でなければ加入対象にはなりません。

あくまで、所定労働時間や雇用契約から見て、継続して月額8万8,000円以上の収入が見込まれる場合に、加入手続きが進められます。

学生アルバイトにも106万円の壁は関係ある?

原則として、学生は「106万円の壁」つまり社会保険の加入義務の適用外です。法律では「学生でないこと」が加入条件のひとつと定められています。そのため、昼間の学校に通う学生であれば、年収が106万円を超えても社会保険に加入する必要はありません。

ただし、昼間学生であっても、一般的な社会保険加入要件である「1週間の労働時間および1ヶ月の労働日数が一般社員の4分の3以上」を常時満たすような働き方をしていると、強制加入になる可能性もあるので注意が必要です。

また、夜間大学や通信制大学の学生、また休学中の場合は、学生とはみなされず、一般の労働者と同じ条件が適用されます。そのため、従業員51人以上の企業で週20時間以上働き、月収が8.8万円以上などの条件を満たすと、社会保険への加入が必要になるので注意が必要です。

共働き世帯の場合はどう影響する?

夫婦がそれぞれ正社員やフルタイムのパートとして働き、既にお互いが勤務先の社会保険に加入している場合もあるでしょう。このケースでは、「106万円の壁」や「130万円の壁」を基本的に意識する必要はありません。

これらの「壁」は、どちらかが配偶者の社会保険の「扶養」に入っている場合に問題となる制度です。共働きで夫婦それぞれが独立して社会保険に加入している場合、お互いに扶養に入っているわけではないため、収入額によって社会保険の資格が変動することはありません。

それぞれの収入に対して、それぞれの社会保険料が計算される仕組みになっています。

まとめ|106万円の壁を正しく理解して自分に合った働き方を

多くの方が抱く「壁を超えると損をする」と思いがちですが、実はみんながそうなるわけではありません。社会保険への加入には、短期的に手取りが減るという側面があります。

しかしそれだけでなく、将来の年金受給額が増えるなど、長期的な安心につながるメリットもあるのです。

政府が「106万円の壁」の撤廃に動き出している今、私たちはこれまでの働き方を改めて見直す絶好の機会です。「扶養内で働く」「扶養を外れてしっかり働く」「ライフステージに合わせて働き方を変える」など、選択肢はひとつではありません。

大切なのは、制度に振り回されず、ライフプランや価値観に合った働き方を選ぶことです。

もし、どう判断すれば良いか迷う場合や、より具体的なアドバイスが欲しいと感じた際には、社会保険労務士などの専門家への相談をおすすめします。正しい知識をヒントにして、自分が一番納得できる働き方を見つけてください。