有給休暇は労働基準法第39条において定められており、使用者であっても労働者であっても、誰もが知っておくべき内容です。また、働き方改革関連法案が施行されたことにより、有給休暇の取得義務が企業に課せられ、罰則規定もできたことから、さらに注目されるようになりました。

そんな有給休暇ですが、正しく理解できていますでしょうか?今回は、シフト作成者なら必ず知っておかなければならない有給休暇について解説をします。

- そもそも有給休暇とは何か?

- 有給休暇はどうしたら発生するのか?

- 付与される有給休暇の日数は?

- パートタイマーの有給休暇の付与も決められている

- 有給休暇は希望通りに取得できるか?

- 有給休暇の繰り越しはできるのか?買上げはできるのか?

- 有給休暇を取得したことによる不利益な扱いは禁止

- 働き方改革関連法案の罰則規定とは?

- まとめ

そもそも有給休暇とは何か?

有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労の回復やゆとりある生活をすることを目的に付与される休暇のことです。

休みを取得しても賃金が減額されず、有給で休むことができます。

従業員のための制度でもありますが、従業員が有給休暇を取得することで、リフレッシュした状態で業務を遂行できることは、企業側としても経営のメリットは大きいものとなります。

新しい技術や環境への対応、新たな独創的なアイディアの創出は、心身が健康な状態であることが最低条件となります。

有給休暇を有効に活用することができれば、従業員の能力を今まで以上に引き出せるようになるかもしれません。

▼ 休暇の重要性についてはこちらの記事でも解説しています

シフト表作成に影響がある週休3日制を徹底解説!

有給休暇はどうしたら発生するのか?

以下の2つ条件を満たす労働者に対しては、有給休暇を与えなければなりません。

- 雇い入れの日から6か月継続して雇われていること

- 全労働日の8割以上、出勤していること

継続勤務とは、労働契約が続いている期間となり、いわゆる在籍期間のことをいいます。

全労働日とは、労働契約上、働く義務が課せられている日のことをいい、法定休日、所定休日のような、もともと働く義務のない日は全労働日には含まれません。

▼あわせて読みたい記事

シフトに困っている人に勧めたいシフト管理システム・アプリ

自動作成を特長とするシフト管理システム|導入する前に知っておくべきこと

シフト作成に特化したシフト管理システム比較|クラウドのメリットとは

付与される有給休暇の日数は?

有給休暇の付与日数は10日から20日で、勤務年数によって変わってきます。

労働者を雇い入れてから6か月経過すると10日、その後2年間は1年毎に1日ずつ増えていき、勤続3年6か月目からは2日ずつ増えます。

勤続6年6か月が経過すると最大20日が付与されることになります。

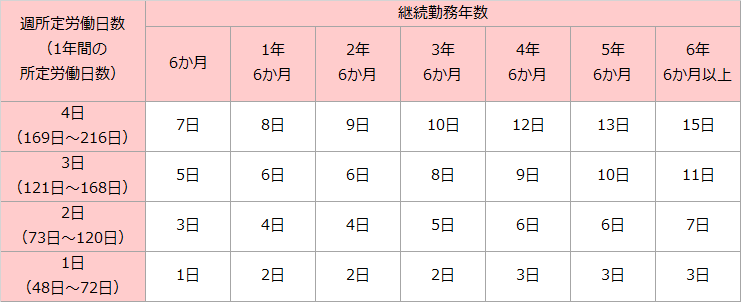

パートタイマーの有給休暇の付与も決められている

有給休暇が与えられるのは、フルタイムで働いている正社員だけではありません。労働日数が少ないようなパート・アルバイトの従業員に対しても有給休暇が付与されます。

週の労働日数に応じて、比例的に付与されます。

有給休暇は希望通りに取得できるか?

労働者は、「有給休暇をこの日に取得したい」と使用者に対して請求する権利を持っています。

従業員から「○月○日に有給休暇を取得したい」という申し出があった場合、その日に有給休暇を与えなければなりません。

ただし、使用者もそのまま従業員の要求を受け入れると、事業運営に支障をきたすケースにおいては、取得時季を変更することが認められています。

例えば、同一期間に多くの従業員から有給休暇の申請を受け、全員に有給休暇を与えることが難しい場合は、他の時季に変更することが可能です。

時季を変更することはできますが、取得自体を拒否することはできませんので、注意してください。

有給休暇の繰り越しはできるのか?買上げはできるのか?

有給休暇の請求権の時効は2年あり、前年度に取得されなかった有給休暇は翌年度に与える必要があります。

例えば、有給休暇を20日付与されて、1年間で5日分を消化した場合、翌年には残った15日と新たに付与される20日の合計35日保有することになります。

そしてその年に同じく5日分を消化した場合、30日分が未消化となりますが、すべてを翌年に繰り越すことはできません。有給休暇の時効は2年ですので、1年目で消化できていない10日分は消滅します。20日分だけが翌年に繰り越しされて、新たに付与される20日と合計で40日保有することになります。

従業員としては、消滅せずに買上げをしてもらいたいと考えるかもしれませんが、原則、有給休暇の買上げは禁止されています(ただし、法定日数を上回る分の有給休暇や、退職の際に労使が合意して、未消化分を買い上げることは可能です)。

有給休暇を取得したことによる不利益な扱いは禁止

有給休暇を取得することで、賃金の減額や、その他不利益な扱いをすることは禁止されています。

具体的には、以下のことは禁止されています。

- 賞与の計算に際して、有給休暇の取得日数を欠勤扱いにして減額する

- 遅刻・欠勤をしなかった従業員に対して、皆勤手当を与えるが、有給休暇を取得した従業員は対象外とする

働き方改革関連法案の罰則規定とは?

2019年4月より有給休暇を年10日以上付与される労働者に対して、年5日以上の有給休暇を取得させることが義務化されました。

これは大企業、中小企業の区分けはなく、すべての企業が対象となります。

年5日の有給休暇は、どんな形でも与えさえすればよいというわけではありません。労働者の希望を聞き、尊重することが求められています。

対象となる労働者に対して、年5日の有給休暇を取得させなかった場合、30万円以下の罰金が科せられます。

労働者1人ごとにこの罰金額が科せられると考えられており、仮に100人の労働者が、5日の有給休暇の取得を行っていない場合は、30万円×100人=3,000万円の罰金が科せられる可能性があります。

まとめ

今回は、シフト作成者であれば、最低限は知ってもらいたい有給休暇について、解説をしました。

何となくは理解していたけれども、正確には理解できていなかった内容もあったかもしれません。

シフト作成者が知っておかなければならない法律については、有給休暇だけではありません。他の労働関連の法律も知っておく必要があります。

以下のE-bookで、有給休暇以外のものも解説をしていますので、是非ダウンロードをしてみてください。

また、JRシステムが提供する「勤務シフト作成お助けマン」は、日々の必要人数を考慮したうえで、勤務時間やスタッフの休み希望、勤務回数などの公平性を意識したシフトを自動作成することができます。

「勤務シフト作成お助けマン」には、早番・遅番・夜勤等の「1日1記号を割り当てるシフト表」を作成することが出来る「勤務シフト作成お助けマンDay」と、 10:00~17:30等の「時問を割り当てるシフト表」を作成する「勤務シフト作成お助けマンTime」があります。作成したいシフト表に合わせてサービスを選んでいただくことが可能です。

本番利用時と同じ機能を2か月無料でトライアルできますので、システム化によって満足するシフト表作成が行えるかどうか、是非お試しください。